Сибирская городская цивилизацияВложение:

lukomorie.jpg [ 187.4 KIB | Просмотров: 271 ]

lukomorie.jpg [ 187.4 KIB | Просмотров: 271 ]

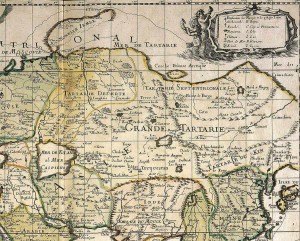

Что же представляла собою Сибирская Русь? Развитым или отсталым было это государство, в шалашах из прутьев, или в городах жили русские сибиряки? О каких городах, вы спросите, речь? Их упоминания встречаются в многочисленных арабских, персидских, китайских, германских, византийских и русских источниках. Описания как цветущих, так и разрушенных древнесибирских городов «до Ермака» можно найти у таких авторов, как Тахир Марвази, Салам ат-Тарджуман, Ибн Хордадбех, Чан Чунь, Марко Поло, Рашид-ад-Дин, Снорри Стурлуссон, Абул-Гази, Сигизмунд Герберштейн, Милеску Спафарий, Николай Витсен. Выдающимся источником в этом плане являются средневековые западноевропейские атласы и карты, изображающие в том числе территорию Сибири: карта Фра Мауро (1459), атлас Абрахама Ортелия (1570), карты Герарда Меркатора (1585, 1595), И. Гондиуса (1606), Дж. Кантелли (1683), Г. Сансона (1688) и многих других картографов.

До нас дошли следующие названия исчезнувших сибирских городов: Инанч (Инандж), Кары-Сайрам, Каракорум (Саркуни), Алафхин (Алакчин), Кемиджкет, Хакан Хирхир, Даранд Хирхир, Нашран Хирхир, Орду-балык, Камкамчут, Апручир, Чинхай, Кянь, Илай, Арса, Сахадруг, Ика, Кикас, Камбалык, Грустина, Серпонов, Коссин, Тером. На самом деле в источниках говорится о сотнях городов, в том числе расположенных на сибирском берегу Северного Ледовитого океана. Названия шести городов на правобережье Оби между устьями Тыма и Ваха я не смог разобрать на фрагменте карты Дж. Кантелли.

Размеры некоторых городов и их возраст потрясают воображение: от 5 до 30 км в поперечнике, от 22 до сотни км по периметру, в стенах от 12 до 40 ворот. Соответственно, население этих городов было многолюдным. В Камбалыке одних проституток насчитывалось 25 тысяч. Для сравнения, в четырехмиллионном Лондоне, согласно переписи 1878 года, честно трудились 24 тысячи представительниц древнейшей профессии. Что касается возраста Камбалыка, то в 1300 году в нем хранились диванные книги за пять тысяч лет, следовательно, в 3700 году до н.э. этот город был уже настолько крупным, что в нем существовали диваны - по современному говоря - министерства.

Города соединялись дорогами, оборудованными почтовыми станциями. Вдоль дорог через каждые два метра высаживались деревья. Через реки перебрасывались мосты. Реки соединялись судоходными каналами. Устья многих притоков перегораживались плотинами с образованием крупных искусственных акваторий. Эти акватории возле Грустины и Камбалыка прекрасно видны на средневековых картах. Суда через плотины перебрасывались при помощи лебедочных подъемников.

Локализация большинства упоминаемых городов весьма приблизительна и, следовательно, дискуссионна. Однако расположение некоторых установлено более точно.

Так, город Алафхин располагался близ устья реки Енисея. Его жители, благодаря наличию серебряного рудника, посуду и предметы быта делали из серебра. Вдова младшего сына Чингисхана посылала в Алафхин экспедицию за серебром на трех кораблях. К берегу было вынесено много серебра, но погрузить его на борт посланники почему-то не смогли и вернулись ни с чем.

Город Камбалык на упоминаемых картах показан в верховьях Оби, что соответствует указаниям Марко Поло: от западного окончания Великой китайской стены до Камбалыка было 99 дневных переходов. А располагался Камбалык на северо-западном берегу крупного угольного бассейна, надо думать - Кузнецкого. Марк Николаевич 17 лет прожил в Камбалыке и знал вопрос не понаслышке.

Но наиболее надежно из перечисленных городов локализуется Грустина (Грасиона). Его географические координаты, которые мы снимаем со средневековых карт, до градуса совпадают с координатами города Томска. При этом С. Герберштейн со ссылкой на русских перволюдей, бывавших за Камнем, указывал, что от устья Иртыша до Грустины по Оби два месяца пути. А казаки от устья Иртыша до Томска поднимались за 59 дней (Тобольское дополнение к Большому чертежу).

Томичами наличие древнего города под Томском фиксируется давно, но остается непризнанным. Археолог А. Гаман в 1989-1990 гг. между площадью Южной и деревней Аникино раскопал археологический объект с мощностью культурного слоя 6,7 метра. Слой насыщен угольками, кальцинированными и обожженными косточками, гумусированными остатками, имеются рубленые кости лошади и фрагменты деревянного сруба. Археологи из Томска обсмеяли А. Гамана, но контрольных раскопов так и не провели и, следовательно, методологически неправы.

На древних кладбищах на территории Томска обнаружены сотни гробов-колод без крестиков (это в христианском-то городе), десятки гробов-колод с крестиками, но с сарматским трупоположением на правом виске или с костями домашних и диких животных четырех видов. В конце 19 века на территории Ботанического сада был обнаружен истлевший лиственничный гроб-колода очень, по мнению С.М. Чугунова, древнего вида, в котором было валетом захоронено два человека. Тоже, знаете ли, не по-христиански.

Наконец, под Томском расположен катакомбный город, гораздо более древний, чем сам Томск. Достаточно сказать, что в пещере в береговом обрыве Томи в 1908 году было обнаружено захоронение монгольского воина 14 века (до основания Томска в начале 17 века оставалось около 250 лет).

Русским людям катакомбный город в верховьях Оби (или ее притока) был известен давно и хорошо. В книге «О человецех незнаемых на восточной стране и о языцех розных» (15 век) описывается город с обширной подземной частью, где люди ходили день и ночь с огнем, в том числе под рекой и выходили к озеру, «и над этим озером свет пречюден». В этот город часто приходили купеческие караваны. Приближаясь к городу, купцы слышали голоса людей, лай собак, рев скота, но, войдя в город, никого живого не обнаруживали. Во дворах же стояли свежие еда и питье и были разложены товары для обмена. Положив напротив свои товары, купцы забирали приглянувшееся и уходили. Покинув город, они сразу же слышали за спиной городской шум. Это свидетельствует, что горожане прятались от караванщиков именно в катакомбах.

Единственный отечественный историк Л.Р. Кызласов, занимающийся проблемой исчезнувших сибирских городов, считает, что в приведенном отрывке речь идет о городе Грустине, и что располагался город Грустина, скорее всего, близ г. Томска. Так же считали швед Страленберг и англичанин Лерберг.

Отношение томских историков к историиВы, конечно, спросите, а как относятся ко всему этому томские историки? Отвечу коротко - никак. Вот уже 11 лет как в МГУ опубликовано учебное пособие Л.Р. Кызласова «Письменные известия о древних городах Сибири» (Леонид Романович читает в МГУ соответствующий спецкурс, а вообще-то публикует статьи на эту тему с 1969 года).

Сибирские историки отмалчиваются. Четыре года я привлекаю внимание к этой проблеме в томских СМИ, а в ответ тишина. Два года назад Томский краеведческий музей организовал экспозицию средневековых западноевропейских карт с доермаковыми сибирскими городами, - та же реакция. Я, признаться, не понимаю такого отношения томских историков к источникам, и склонен присоединиться к мнению томского журналиста Андрея Соколова. 19 ноября 2002 года в «Красном знамени» он поставил верный, на мой взгляд, диагноз томским историкам и археологам: тотальное равнодушие к сибирской истории. Этот вывод он обосновал абсолютным равнодушием представителей томской исторической науки к обнаруженному в Музее города подземному ходу. «Засыпать, и как можно скорее!» - таков был вердикт ареопага. А простой рабочий Павел раскопал щель, проник «туда» и принес доблестным археологам из Томска ряд интересных предметов.

Проявление подобного равнодушия к нашей истории со стороны томских историков отмечаются на каждом шагу. В 2001 и 2002 гг. на площади Ленина при хозяйственных раскопках были обнаружены десятки гробов-колод. Без всякого осмотра они были отправлены на перезахоронение. А «отправляли» представители томской исторической науки проф. Л.А. Чиндина и доцент Л.П. Черная. И это притом, что в этом как раз месте в конце 19 и середине 20 веков были обнаружены мумии прекрасной сохранности - бесценный материал для исследований, в том числе генетических. И это притом, что условия захоронения гробов-колод были не вполне православными: в три яруса с прослойками земли, на помосте из плах, которые лежали на лиственничном накатнике, который, в свою очередь, лежал на мощном слое золы. В отличие от 19 века, когда обнаруженные в гробах-колодах костяки внимательно изучались прозектором императорского университета С.М. Чугуновым в антропологических целях, 21 век демонстрирует полное равнодушие к отеческим гробам.

В июне 2003 года подземный ход был обнаружен во дворе Дома ученых (

обратите внимание, какая убийственная символика - музей города, Дом ученых, казалось бы, уж здесь-то томские ученые изучат вопрос как нигде). Для комментария томским телевидением была приглашена на место проф. ТГУ Дмитриенко. Надежда Михайловна, не заглядывая в яму, уверенно заявила, что это, скорее всего дренажная система и что ни в какие катакомбы под Томском она не верит.

Власти поспешили засыпать дыру в подземелье, но туда успел проникнуть любознательный юноша, аспирант ТПУ и соруководитель тургруппы велосипедистов ДДЮ «Кедр» Сергей Фролов. Внизу он все осмотрел, замерил и сфотографировал. Ход представляет собой анфиладу из 3 сводчатых комнат шириной 4 метра. Длина комнат 2,3 и 4 метра и высота до 1,5 метров. Комнаты соединены метровой ширины проходами. Перегородки выполнены из современного кирпича и резко отличаются от свода. На обоих концах ход был перекрыт деревянными загородками. Как видим, ни на какую дренажную систему это вовсе не походит. А что же это за ход? Когда, кем и для каких целей он был сделан? Умному городу надо было бы изучить объект, но для этого надо, чтобы в Томске были любознательные историки. Любознательным краеведам было отказано в возможности изучения.

Сибирская идея

На протяжении четырех столетий Сибирь представляла собою ни что иное, как российскую колонию. Несправедливые и жадные русские цари в 17 веке выкачали из Сибири всю пушнину, что позволило Московии подняться после Великой смуты, в 18 веке выгребли две с половиной тысячи тонн серебра, в середине 19 века грабительски добыли около двух тысяч тонн золота. Сменившие царей умные, честные и совестливые большевики в 20 веке изъяли из Сибири почти всю деловую древесину, с 1964 по 2002 г. выкачали 7,5 миллиардов тонн нефти. А кроме нефти из Сибири ушли газ, гигантские объемы никелевых руд, платиноидов, золота, алмазов, олова, вольфрама, асбеста, алюминия. Не перечесть разграбленных богатств Сибири. И что же, Сибирь стала богаче, сравнялась с Австралией и Северной Америкой, колонизация которых начиналась одновременно с колонизацией Сибири? Может быть, сибиряки живут в таком достатке, что им завидует весь мир? Нет, нет и еще раз нет! А причина в том бездумном и безжалостном упоении, с которым московские власти грабят Сибирь. Смотрите, что творится в начале 21 века. В Томской области, по данным начальника департамента финансов областной администрации Александра Феденева, Москва забирала в 1998 году 31 процент собираемых налогов, в 2003 году 60 процентов, а через год-два намерена отбирать уже 70 процентов. Для сравнения, Сибирская Русь (Орда), подступивши к Рязани в 1237 году, потребовала 10 процентов «от всего».